万引き防止の日 (記念日 5月8日)

皆さんは「万引き防止の日」をご存知ですか?この日は、ただの記念日ではなく、私たちの生活に大きく関わる社会問題に光を当てる大切な日なのです。

万引き防止の日とは

万引き防止の日の由来

「万引き防止の日」は、2009年(平成21年)にセキュリティシステムを手がける企業によって制定されました。この日の選定には、犯罪者を捕まえる「ごよう」という言葉の語呂合わせが使われており、毎年5月8日に設けられています。

万引き犯罪の意識を高め、その被害を減少させることがこの記念日の主な目的です。万引きは、犯罪であることを忘れがちですが、実は非常に深刻な問題なのです。

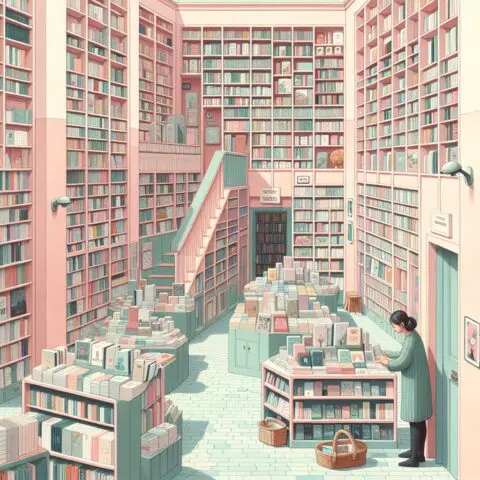

特に書店では、万引きされた1冊の本を補填するためには、5冊以上売らなければならないという厳しい現実があります。これは他の小売店にも当てはまる問題で、万引きは店舗経営にとって死活問題となっています。

万引きによる年間損失額は、なんと4,600億円にも上ると言われており、1日あたり約12億円の被害が出ていることになります。これは、私たち消費者にも影響を及ぼす大きな問題です。

万引きの現状

近年、高齢者による万引きが増加していることが社会問題となっています。高齢者の万引きは様々な背景が考えられますが、その検挙率の高さが注目されています。

万引きが起こる背景には、経済的な理由だけでなく、孤独感や社会からの孤立感など、心理的な要因も大きく関わっていると言われています。

このように万引きは、単なる犯罪ではなく、私たちの社会の構造的な問題を映し出しているとも言えるでしょう。

万引きの歴史

「万引き」という言葉は、江戸時代から使われているとされ、その由来には複数の説があります。商品を間引いて盗む「間引き」が語源とされる説が有力ですが、他にも「運を狙って引き抜く」という意味から来ているという説もあります。

どちらにせよ、「万引き」という行為が古くから存在していたことは間違いありません。その歴史を振り返ると、現代だけの問題ではなく、長い間、社会が抱える課題であったことがわかります。

万引き防止の取り組み

セキュリティ対策の進化

万引き防止策としては、防犯カメラの設置や電子タグの使用など、技術の進歩により様々な対策が講じられています。

しかし、完璧な防犯システムは存在せず、常に新たな対策が求められています。技術の進歩と共に、万引き犯も巧妙化しているのが現状です。

啓発活動の重要性

セキュリティ対策だけでなく、啓発活動も万引き防止には欠かせません。消費者への意識啓発や、万引きが犯罪であることを伝える取り組みが必要です。

また、万引きをしない社会の実現には、教育の場でもこの問題を取り上げ、子どもたちに正しい価値観を教えることも大切です。

社会問題としての万引き

万引きは、単に商品が盗まれるということだけではなく、社会的な孤立や経済的な困窮など、様々な社会問題と密接に関わっています。

これらの背景を理解し、根本的な解決に向けての取り組みも必要です。万引きをなくすためには、社会全体での支援体制の構築が求められています。

万引き防止の日を通して考えること

万引きと向き合う社会

万引き防止の日は、万引きという犯罪に対して私たちがどのように向き合うべきか、考える機会を提供しています。この日を通じて、万引きに対する意識を改め、予防策を考えることが大切です。

私たちは、万引きがない社会を目指すべきですが、そのためには、社会全体での意識改革が必要です。万引き防止の日は、そのきっかけとなるべき日なのです。

個人の役割

私たち一人ひとりにも、万引き防止に向けた役割があります。自分の行動を見つめ直し、正しい消費行動を心がけることが、万引き防止に繋がります。

また、周囲の人々にもこの問題について話し合い、意識を高めることも大切です。万引き防止の日は、そうした対話を促進する日でもあります。

万引き防止の日の意義

この記念日を通じて、万引きの問題を再認識し、それに対する対策を考えることができます。万引き防止の日は、私たちにとって重要な意味を持つ日なのです。

私たちの小さな行動が、社会全体の大きな変化を生むこともあるでしょう。万引き防止の日をきっかけに、一人ひとりが正しい知識と意識を持ち、行動に移すことが求められています。

参考リンク: