2月23-24日開催!世田谷でオフグリッド・プログラミング体験ワークショップ

ベストカレンダー編集部

2025年2月22日 05:49

オフグリッドワークショップ

開催期間:2月23日〜2月24日

📅 カレンダーに追加:Google|iPhone/Outlook

教育機関向けの新たな取り組み

三英株式会社(本社:東京都千代田区、以下「三英」)は、再生可能エネルギーを活用したインフラ整備を手がけるWE MAKE ENERGY株式会社(本社:東京都世田谷区)と業務提携を締結し、教育機関向けに「持続可能性 x STEM教育」を推進する新たな仕組みを構築しました。この提携により、教育機関は支出を増やさずに「VEXロボティクス」を用いたSTEM教育を実施できるようになります。

三英は、1963年の創業以来、教育の発展を支える企業として歩んできました。教科書や参考書、絵本、子供向け教材の製造からスタートし、印刷や製造工程を含む広範なサービスへと発展しています。教育の選択肢が広がる中で、三英は「教育を届ける手段」にとらわれず、「教育そのものの変革」に貢献することを目指しています。

持続可能なSTEM教育の実現

今回の提携は、教育機関に新たな学びの機会を創出し、持続可能なSTEM教育を発展させることを目的としています。三英は、世界60カ国以上で採用されている「VEXロボティクス」の正規販売代理店として、日本におけるSTEM教育の普及に取り組んでいます。VEXロボティクスの最大の魅力は、「STEM教育」×「非認知能力」×「国際教育」を同時に育む点にあります。

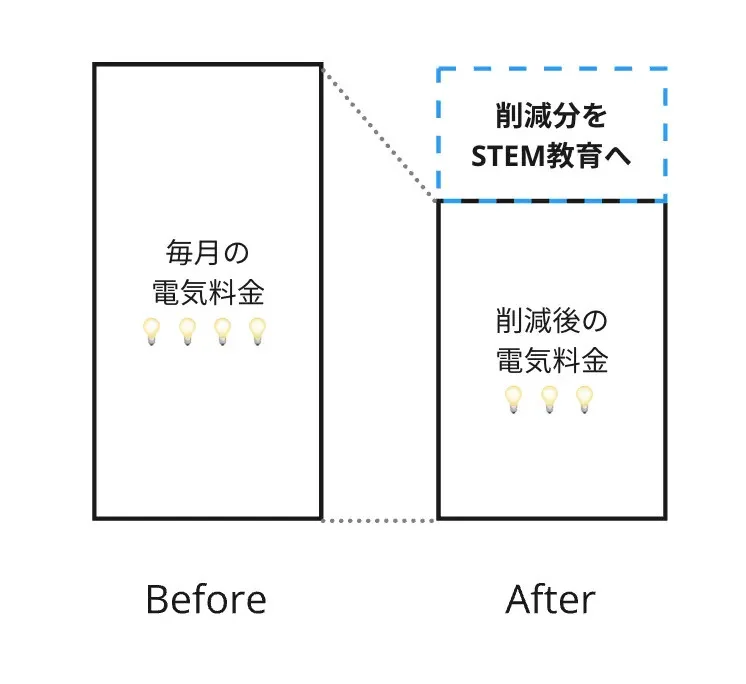

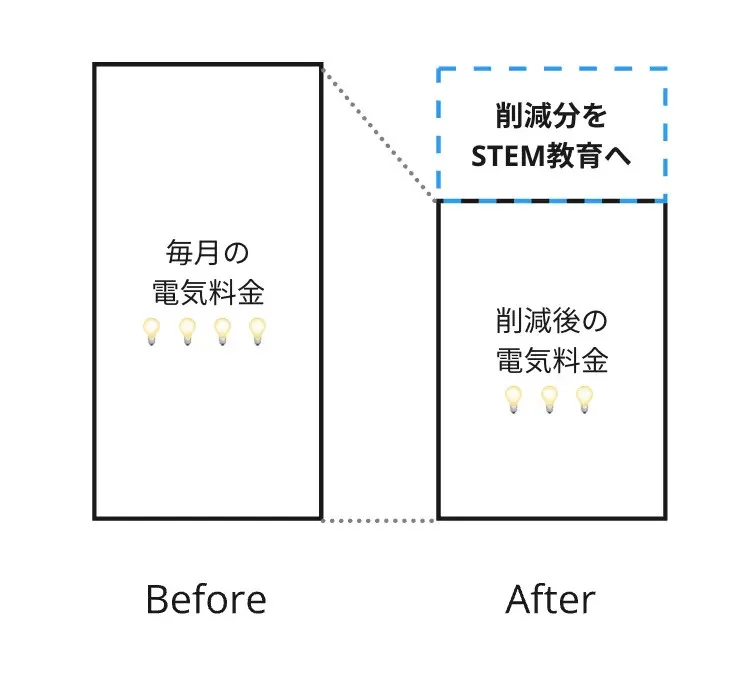

多くの教育機関が新たなプログラムを導入する際には、予算の制約という壁に直面しています。そこで、WE MAKE ENERGYのエネルギーコスト削減技術を活用し、削減されたコストをSTEM教育の導入資金に充てることで、教育機関が新たな学びを実現できる持続可能な仕組みを構築します。

コスト削減による持続可能性の確保

この提携では、追加の費用を捻出するのではなく、エネルギーコストの見直しによる削減額から投資を行うことで、「持続可能性 x STEM教育」を持続可能な形で推進することが可能です。既に毎月支払い続けているコストを削減することで財源を生み出し、教育機関は年度ごとの予算編成を待たずに新しい教育を提供できます。

また、エネルギーという必要不可欠な資源からSTEM教育を生み出すことで、地球規模の複雑な問題に対して子供たちが主体的に問題を発見し、解決策を考え、他者と共同で創造する力を養うことが期待されます。

防災能力の向上と地域社会への貢献

教育機関は地域の避難所に指定されることが多く、太陽光発電などのエネルギー自給に適切に取り組むことで、日常の中で活用しながら有事の際の防災機能を備えることが可能です。このように、教育機関がエネルギー自給に取り組むことは、地域社会における安心感を高めることにも繋がります。

さらに、教育機関が自らエネルギーの取り組みを実践することで、SDGs教育やサステナビリティ教育のモデルとなり、地域や次世代における脱炭素の取り組みにもプラスの効果が期待されます。

創造する力を養う教育の重要性

社会の複雑性や変化のスピードが増す中で、知識詰め込み型の教育ではなく、主体的に問題を発見し、解決策を考え、他者と共同で創造する力を養う教育が求められています。アメリカ発祥の「VEXロボティクス」は、STEM教育の優れた教材であり、ロジカルシンキングやチームでのコラボレーションによる問題解決能力を養うことができます。

教育機関からは「導入したいが予算がない」という声も多く聞かれます。この提携により、限られた予算の中で複雑なニーズに対応し、持続可能で質の高い教育のあり方を支えることが可能になります。

世田谷区でのワークショップ開催

2025年2月23日(日)と24日(祝)に、世田谷区三軒茶屋で「オフグリッド・プログラミング・ワークショップ」を開催します。このワークショップでは、コンセントからの電気を使わずに太陽光発電の電力で行われ、未就学児から学生まで幅広い年齢の子供たちがプログラミングの楽しさに触れる機会を提供します。

開催概要は以下の通りです。

- 日時:2025年2月23日(日)-24日(祝)11:00~17:00(雨天開催・荒天延期)

- 場所:三軒茶屋 ふれあい広場(〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目17−1)

- 主催:三茶ワークカンパニー株式会社

- 共催:世田谷区

- 協力:UCHIKARA PROJECT

詳細はこちらから確認できます。

両社のビジョンとコメント

WE MAKE ENERGY株式会社の代表取締役Co-founder、田中佑資氏は、「エネルギーは身近なものでありながら、学ぶ機会は少ない。今回の提携を通じて、教育とエネルギーが相乗効果を生み、次世代を担う人材が育つことを願っている」と述べています。

また、同じく代表取締役Co-founderの山本譲司氏は、プログラミングの重要性を語り、社会課題の解決策を生み出す人材や起業家の育成に期待を寄せています。

三英株式会社の代表取締役社長、市川晋也氏は、「教育は知識を与えるだけでなく、未知の課題に向き合い、新たな可能性を切り拓く力を育むものである」とし、今回の提携が教育現場に新しい価値をもたらすことを強調しています。

まとめ

三英株式会社とWE MAKE ENERGY株式会社の提携により、教育機関における持続可能なSTEM教育の実現が期待されます。エネルギーコストの削減を通じて、教育の質を向上させる新たな仕組みが構築され、子供たちが主体的に問題解決能力を養うことが可能となります。

以下の表に、今回の提携の概要をまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 提携企業 | 三英株式会社、WE MAKE ENERGY株式会社 |

| 目的 | 持続可能性 x STEM教育の推進 |

| コスト削減方法 | エネルギーコストの見直しによる削減額をSTEM教育に充てる |

| ワークショップ開催日 | 2025年2月23日(日)-24日(祝) |

| 場所 | 世田谷区三軒茶屋 |

このような取り組みが、教育機関や子供たちにとって新たな価値を提供し、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。