宇垣美里がナビゲート!2月24日放送「関西財界セミナー2025」の注目ポイント

ベストカレンダー編集部

2025年2月22日 16:43

関西財界セミナー放送

開催日:2月24日

関西財界セミナーとは

関西財界セミナーは、関西地域の企業や自治体が集まり、未来に向けた課題や戦略を議論する重要なイベントです。2025年2月24日(月)午後1時40分から放送されるテレビ大阪制作の「関西財界セミナー2025~賽は投げられた 希望の国の話をしよう。~」では、第63回関西財界セミナーの模様が紹介されます。この番組では、関西の叡智を結集させるとともに、前向きで先駆的な企業の紹介も行います。

今回のセミナーは、過去最多の参加人数を記録し、「日本型循環経済」や「次世代人材育成」といったテーマが取り上げられました。企業や自治体のリーダーたちが直面する課題に対し、どのように取り組んでいるのかを探ります。

注目のナビゲーターとVTR出演者

この番組のナビゲーターは、宇垣美里さんが務めます。彼女は、視聴者に分かりやすく情報を伝える役割を果たします。また、VTR出演にはテレビ大阪アナウンサーのウーデン ジェニファー 里沙さんが参加し、さまざまな企業や技術の紹介を行います。

番組の詳細は、公式サイトやYouTubeチャンネルで確認できるので、視聴者は放送後も内容を楽しむことができます。特に、YouTubeでは「大阪NEWS」チャンネルで配信されるため、いつでも視聴可能です。

セミナーの主要テーマと内容

今回のセミナーでは、いくつかの分科会が設けられ、それぞれ異なるテーマが議論されました。以下に、主要なテーマとその内容をまとめます。

第一分科会: ポスト万博

第一分科会では、「ポスト万博」がテーマとなり、2025年4月に開幕する「大阪・関西万博」に向けた期待と、その後の発展について議論されました。万博が終わった後、どのように地域が発展していくのかという課題は、参加者たちの関心を集めました。特に、70年の大阪万博でのレガシー企業が参加し、新技術を披露することで、次世代への展望が示されました。

また、番組では万博に出展予定の未来企業を取材し、茨木市にある人気カフェで提供される「EBHサラダ」に注目しました。このサラダは、無農薬の新鮮な野菜を使用し、物価高にも影響されない安定価格で提供されています。これを可能にするのが、東大阪にある植物工場の技術です。

第四分科会: 防災力向上

第四分科会では、「防災力向上」がテーマに取り上げられました。阪神淡路大震災から30年が経過し、日本は数多くの地震に直面しています。特に、南海トラフ巨大地震の発生確率が80%とされる中、災害対策の重要性が再認識されています。

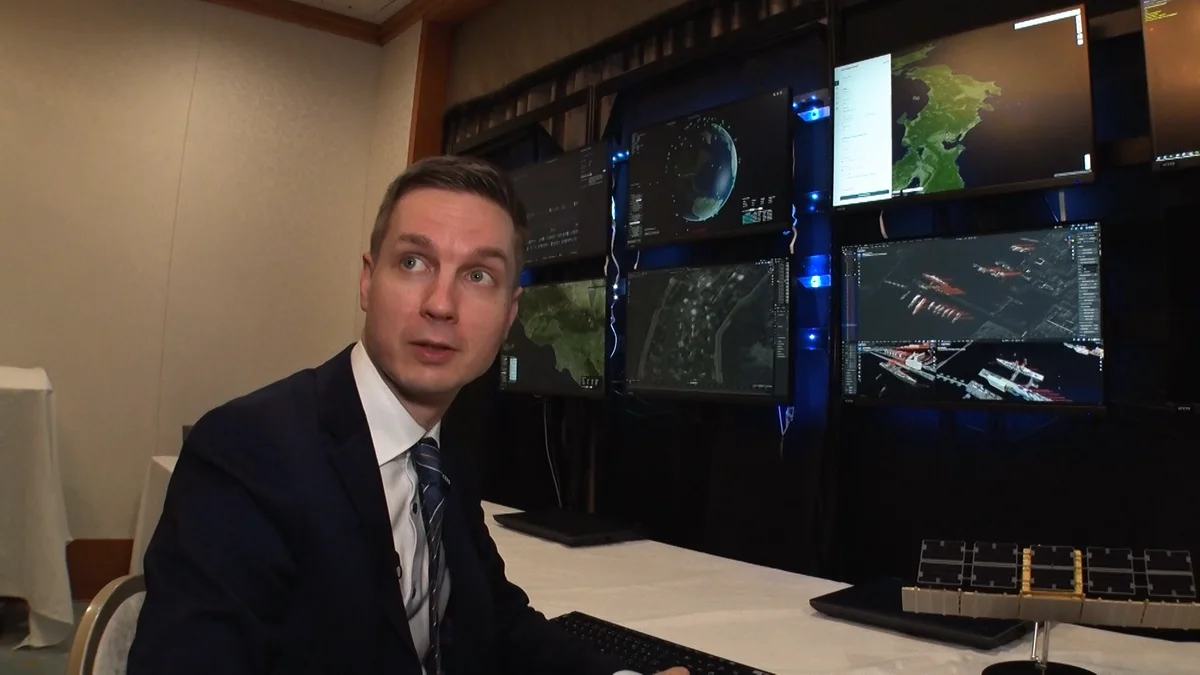

東京海上グループが2017年から始めた人工衛星を利用した保険サービスは、その一例です。宇宙から撮影された画像とSNSからの情報を組み合わせ、AIで解析することで迅速な保険金支払いが可能になりました。このシステムの核心を担う人工衛星を製造する企業への取材も行われ、宇宙から地球の様子を把握する「神の目」の仕組みが紹介されました。

万博に向けた新技術の紹介

さらに、万博に出展予定の災害用シェルターについても取材が行われました。岸和田市にある自動車修理工場では、試作機が製造されており、その中身には「発砲スチロール」が使用されています。このシェルターは驚異的な耐久性を実現しており、最新技術の実用化に向けた取り組みが紹介されます。

これらの技術や取り組みは、今後の災害対策や地域の発展に寄与するものと期待されています。関西財界セミナーは、企業や自治体が協力して未来を見据えた議論を行う場として、非常に重要な役割を果たしています。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| ポスト万博 | 万博後の地域発展や新技術の紹介 |

| 防災力向上 | 人工衛星を使った保険サービスや災害用シェルターの紹介 |

以上の内容が、関西財界セミナーで取り上げられた主要なテーマとその関連情報です。関西地域の企業や自治体がどのように未来に向けた課題に取り組んでいるのか、またそのための新技術や取り組みがどのように進行しているのかを知ることができる貴重な機会となっています。