早稲田大学が4月14日からAIチャットボット「SELFBOT」を導入、学生支援を強化

ベストカレンダー編集部

2025年4月14日 14:41

SELFBOT導入

開催日:4月14日

📅 カレンダーに追加:Google|iPhone/Outlook

早稲田大学におけるAIチャットボット「SELFBOT」の導入

SELF株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:生見 臣司)が開発したAIチャットボット「SELFBOT」が、学校法人早稲田大学(所在地:東京都新宿区、理事長:田中 愛治)に導入されることが決まりました。この導入により、在学生向け情報サイト「Support Anywhere(サポエニ)」およびITサービスに関する総合情報サイト「IT Service Portal」に「SELFBOT」が設置され、学生や職員の利便性向上と自己解決率の改善を目指します。

さらに、学内で利用されているコミュニケーションツール「Waseda Slack」との連携も予定されており、これにより情報の迅速な共有が期待されています。

SELFBOT導入の目的と期待される効果

今回の「SELFBOT」の導入は、学生生活のサポートを目的としたものであり、以下のようなポイントが挙げられます。

- 在学生向け情報サイト「Support Anywhere」へのAIチャットボットの導入

- ITサービスに関する総合情報サイト「IT Service Portal」における自己解決率の向上

- 学内コミュニケーションツール「Waseda Slack」との連携による利便性の向上

このように、役割を分けた複数のボットでPoC(Proof of Concept)を実施し、「SELFBOT」が選定されました。従来のファインチューニング型チャットボットから「SELFBOT」へのリプレイスにより、回答精度や運用効率の改善が見込まれています。

導入の背景と課題

早稲田大学では、これまで「Support Anywhere」にチャットボットを導入し、利用者からの問い合わせに対応してきました。しかし、従来のチャットボットは単語検索に依存しており、回答可能な情報が限られていること、そしてシナリオ(QA)のメンテナンスが煩雑であったことが課題として挙げられました。

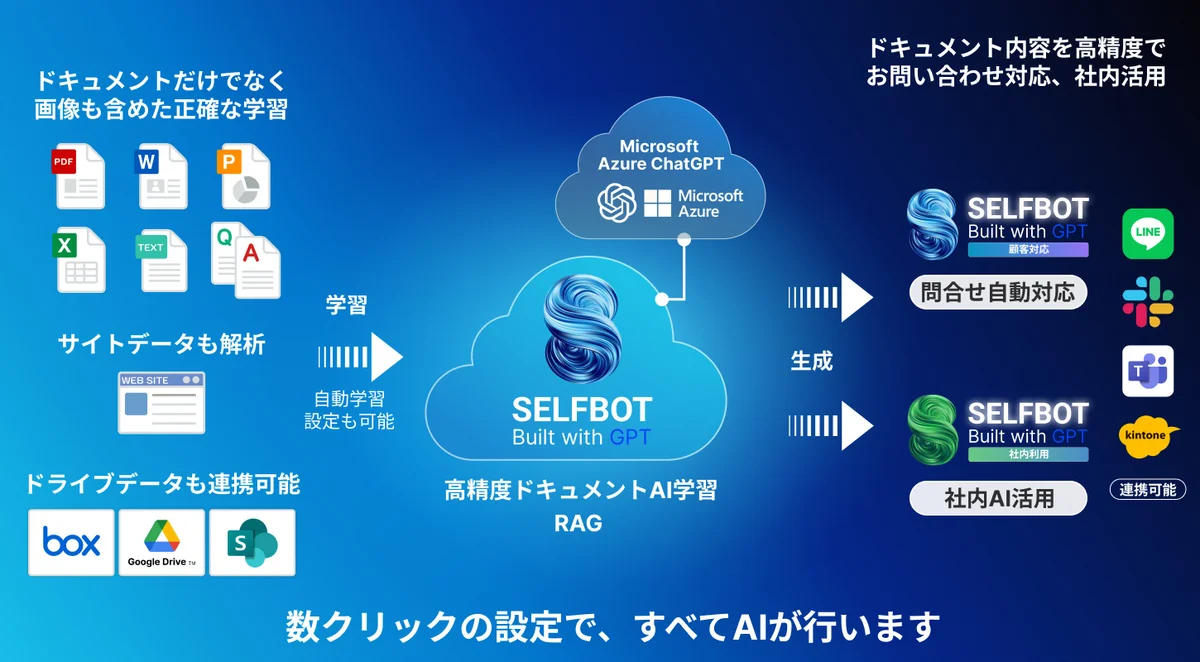

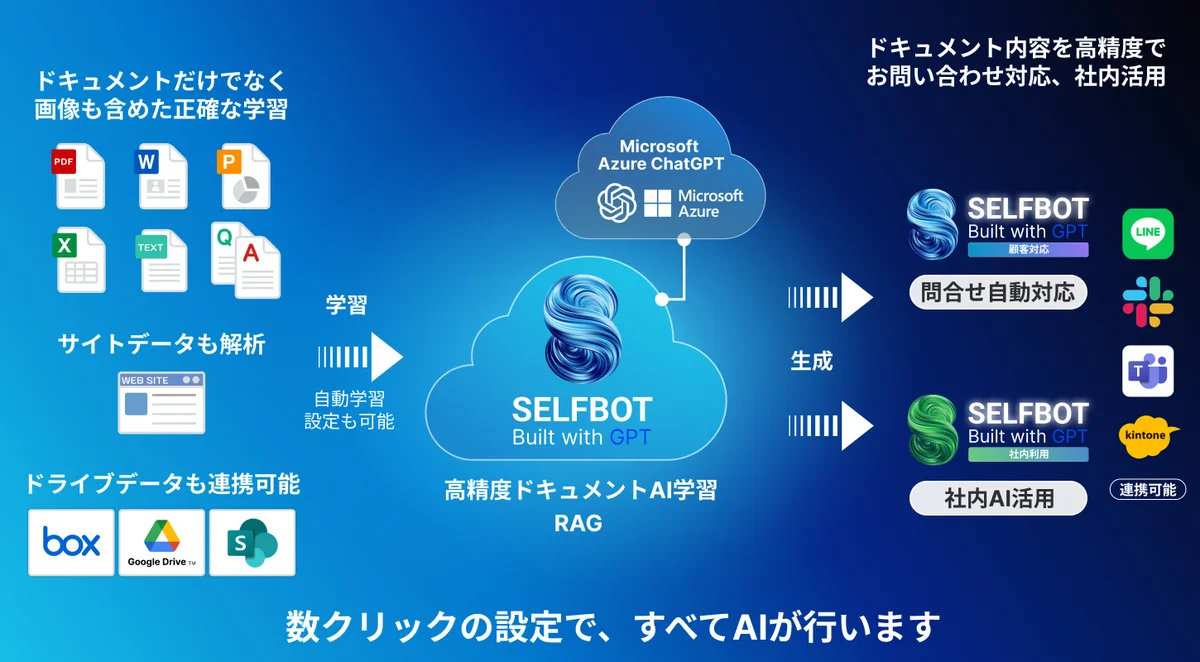

このような背景から、生成AIとRAG(検索拡張生成)を活用した「SELFBOT」が導入されました。これにより、幅広い質問に高精度で回答できる体制が整い、サイトの利便性向上と運用負荷の軽減が期待されています。

SELFBOTの特徴と機能

「SELFBOT」は次世代の高精度チャットボットであり、以下のような特徴を持っています。

- 独自のRAG技術による高精度の回答

生成AIの精度を高めるRAG技術により、ハルシネーションを抑制し、カスタマーサポート業務の自動化に活用できる回答精度を実現しています。 - 使いやすい管理画面

トレーニング用のデータセット構築やシナリオ作成が不要で、専用の管理画面からドキュメントファイルやWebページのURLをアップロードすることで、AIチャットボットを構築できます。 - セキュリティ対策

Azure OpenAI Serviceと連携しており、会話内容がAIに学習されることはなく、GoogleアカウントやMicrosoftアカウントによるSSO認証、IPアドレスによるアクセス制御などの機能を備えています。 - 多彩なUI選択

Webサイトへの設置のほか、認証されたアカウントのみがログイン可能な専用画面での利用が可能で、表示形式は「バナー型」「アイコン型」「AIフォーム」から選択できます。 - 多様な環境での利用

Microsoft TeamsやSlackなどのビジネスツール、GoogleサイトやSharePointで構築した社内ポータルサイトにも搭載でき、LINE公式アカウントとも連携が可能です。

今後の展望

早稲田大学では、SELFBOTを活用し、学生や職員の業務効率化と満足度向上を目指しています。情報企画部の広川由樹氏と、Support Anywhereの運用担当である外奈緒美氏は、SELFBOT導入により、問い合わせ対応がより柔軟かつ精度の高いものになることを期待しています。

また、全学で利用が開始されたSlack上でのSELFBOTの活用も進められており、教職員や学生がWebマニュアルを探しに行く手間を省き、日常的に利用するコミュニケーションツール内で必要な情報に迅速にアクセスできる仕組みが整えられています。

まとめ

今回の早稲田大学における生成AI連携「SELFBOT」の導入は、学生生活のサポートや情報共有を強化する重要な一歩です。以下に、この記事で紹介した内容をまとめます。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 導入目的 | 学生生活のサポート、自己解決率の向上 |

| 導入サイト | Support Anywhere、IT Service Portal |

| 連携ツール | Waseda Slack |

| SELFBOTの特徴 | 高精度な回答、使いやすい管理画面、セキュリティ対策 |

| 今後の展望 | 業務効率化と利用者の満足度向上 |

このように、早稲田大学における「SELFBOT」の導入は、今後の学生支援において大きな役割を果たすことが期待されます。