東京都の新製品・新技術開発助成金、5月9日から申請受付開始!最大2,500万円

ベストカレンダー編集部

2025年5月11日 21:45

助成金申請受付開始

開催期間:5月9日〜6月5日

📅 カレンダーに追加:Google|iPhone/Outlook

新製品・新技術開発助成金の概要

公益財団法人東京都中小企業振興公社は、東京都内の中小企業の活性化を目的に、新製品や新技術の研究開発に必要な経費の一部を助成する「新製品・新技術開発助成事業」を開始します。この助成金の申請受付は、2025年5月9日(金)から6月5日(木)17時まで行われます。

本事業は、東京都内で事業活動を行う中小企業者や、都内での創業を計画している個人に対して、新たな製品や技術の開発を支援することを目的としています。助成金の限度額は、これまでの1,500万円から最大2,500万円に引き上げられ、賃金引上げ計画を策定し実施した場合には助成率が優遇される点も特徴です。

助成金のポイント

新製品・新技術開発助成金には、いくつかの重要なポイントがあります。以下にその詳細を示します。

- 助成金額:最大2,500万円。創業予定者も申請可能。

- 助成対象経費:機械装置・工具器具費、産業財産権出願・導入費など、幅広い経費が対象。

- 申請方法:国が提供する電子申請システム「Jグランツ」による申請が必要。

特に創業予定者にとっては、業種や創業年数に関係なく申請できるため、スタートアップ企業にとっても大きなチャンスとなります。また、助成対象となる経費が多岐にわたるため、様々なニーズに応じた支援が期待できます。

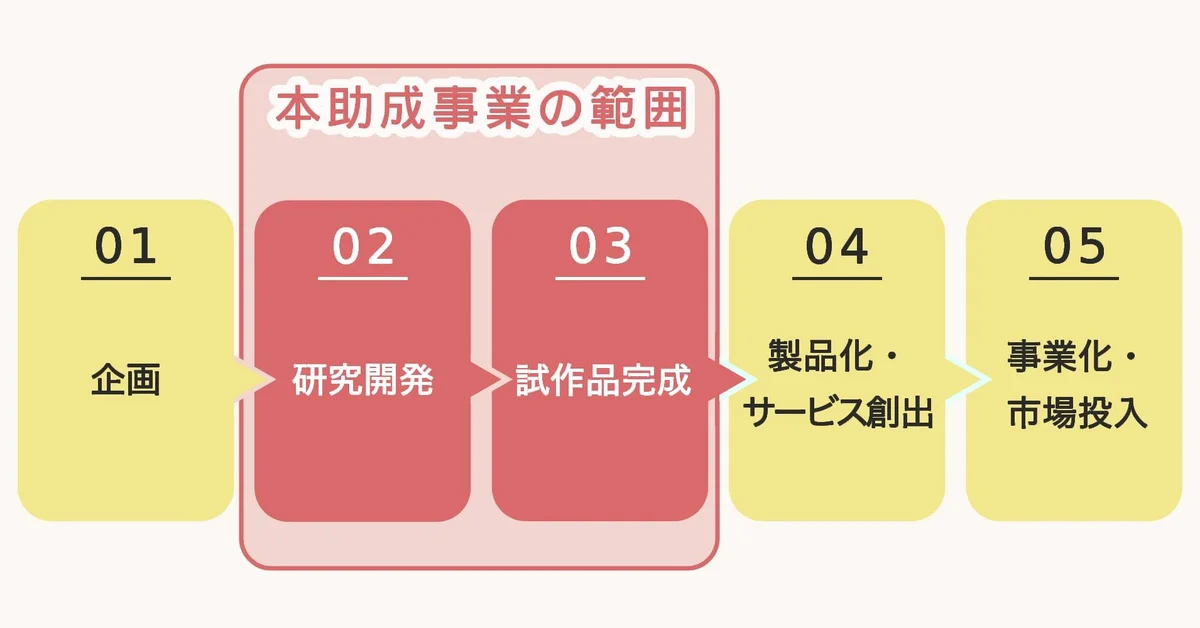

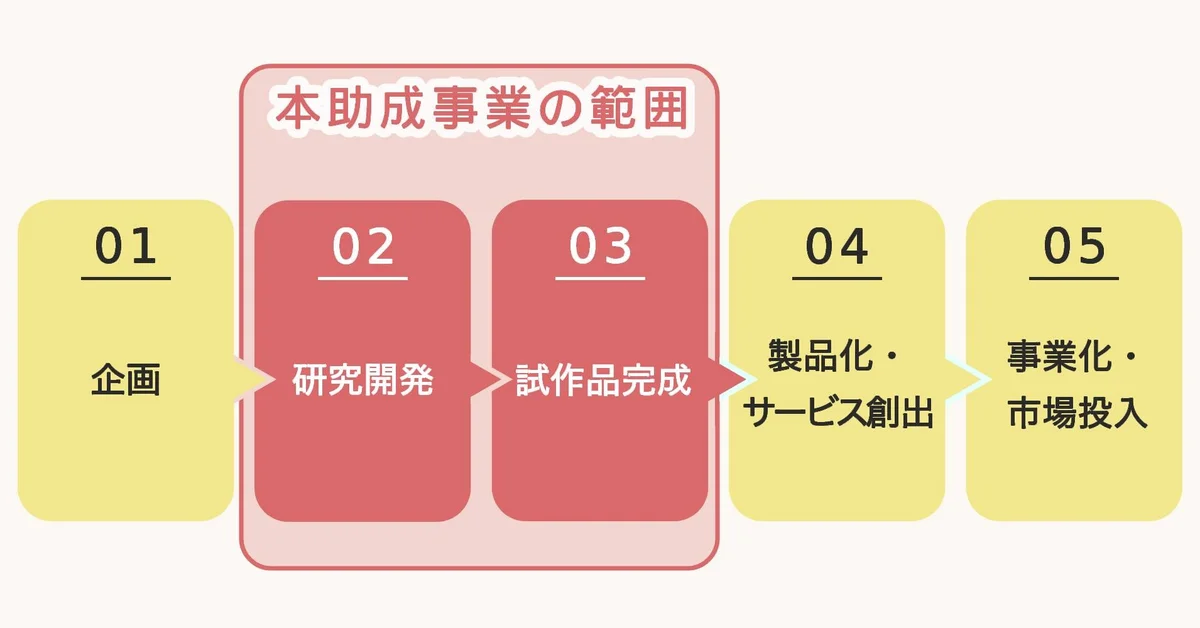

助成対象となる研究開発

本事業で助成対象となる研究開発は、製品やサービスを生み出すための試作品の設計、製作、試験評価を含みます。具体的には以下の分野が対象です。

- 製品化・実用化のための研究開発

- ハードウェアやソフトウェアの試作品を設計、製作、試験評価し、製品化や実用化を目指すプロジェクト。

- 新たなサービス創出のための研究開発

- サービス実現のためのハードウェアやソフトウェアの試作品を設計、製作、試験評価し、新たなサービスを創出するプロジェクト。

これにより、企業は新たな市場ニーズに応じた製品やサービスを開発することが可能となります。

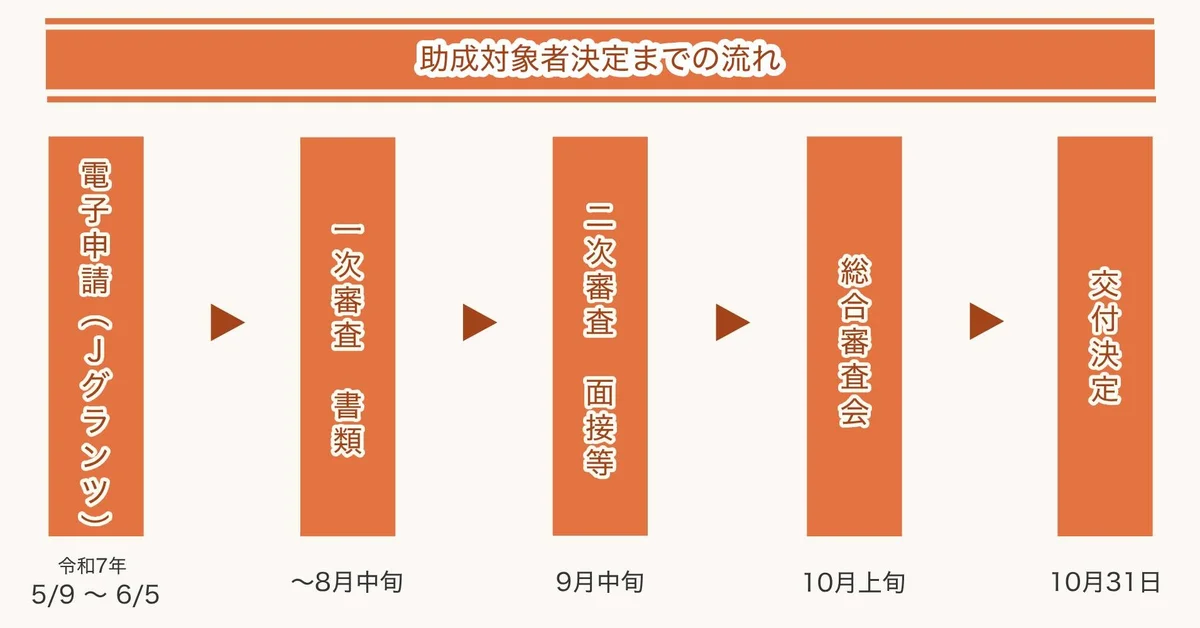

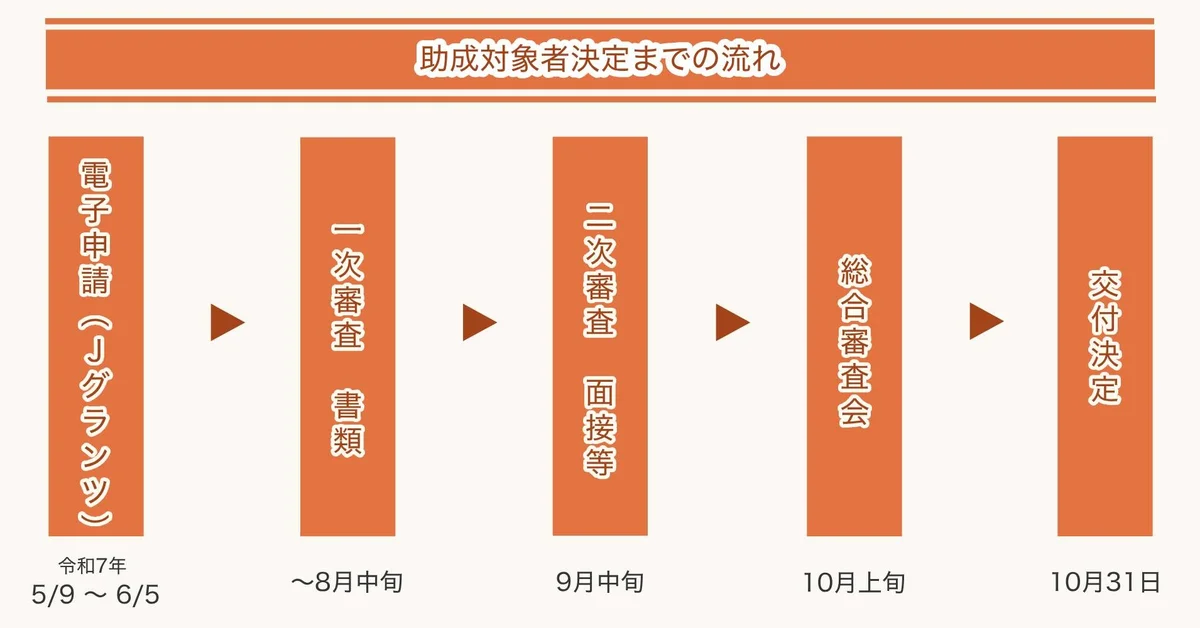

申請方法とスケジュール

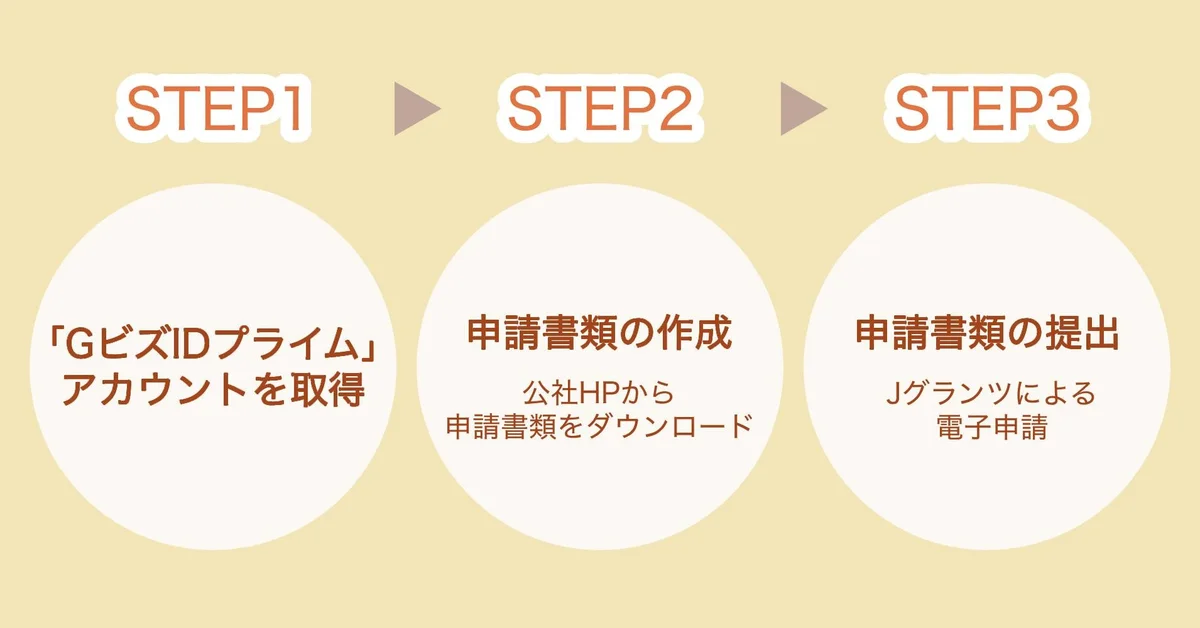

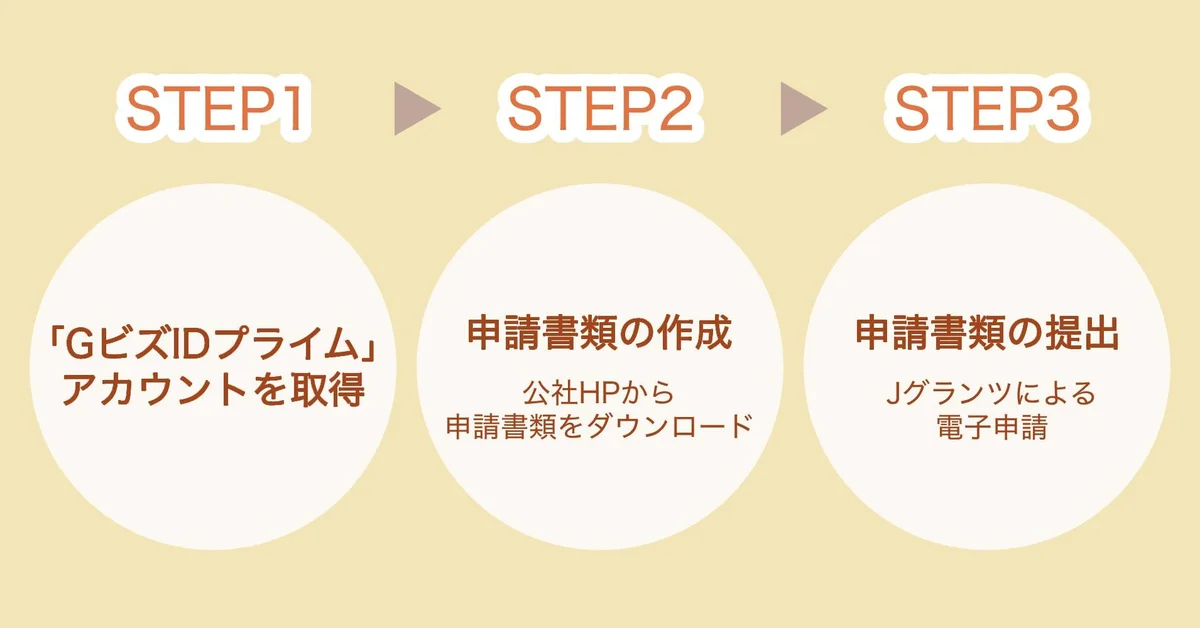

申請は、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」を通じて行われます。申請の手順は以下の通りです。

- 「GビズIDプライム」アカウントの取得:Jグランツを利用するためには、事前に「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要です。発行に時間がかかる場合があるため、余裕を持って準備を行うことが推奨されます。

- 申請書類の作成:公社のHPから募集要項と申請書類をダウンロードし、必要事項を入力の上、必要な添付書類を準備します。

- 申請書類の提出:申請はJグランツによる電子申請で行い、6月5日17時までに提出します。

なお、申請期間は2025年5月9日から6月5日までとなっており、持参、郵便、電子メールなど、Jグランツ以外の方法での提出は受け付けられませんので注意が必要です。

助成対象者と経費

助成金の対象者は、都内に本店または支店を持ち、実質的な事業活動を行っている中小企業者(会社・個人事業者)や、都内での創業を具体的に計画している個人です。

助成対象経費には、以下のような項目が含まれます。

| 経費項目 | 内容 |

|---|---|

| 原材料・副資材費 | 製品開発に必要な材料費 |

| 機械装置・工具器具費 | 製品開発に必要な機械や工具の購入費 |

| 委託・外注費 | 外部の専門家や企業に委託した際の費用 |

| 産業財産権出願・導入費 | 特許や商標などの出願にかかる費用 |

| 専門家指導費 | 専門家からの指導を受ける際の費用 |

| 直接人件費 | プロジェクトに従事する人員の給与など |

助成限度額は最大2,500万円で、助成率は原則1/2以内ですが、賃金引上げ計画を策定し実施した場合には、中小企業者は3/4以内、小規模企業者は4/5以内に引き上げられます。

このように、東京都中小企業振興公社の助成金制度は、企業の成長を支援するための非常に有用な制度であり、多くの企業にとって新たなビジネスチャンスを生み出す可能性を秘めています。

まとめ

東京都中小企業振興公社が提供する「新製品・新技術開発助成事業」について、以下のポイントをまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 助成金額 | 最大2,500万円 |

| 申請期間 | 2025年5月9日〜6月5日17時まで |

| 対象者 | 都内の中小企業者及び創業予定者 |

| 助成対象経費 | 原材料費、機械装置費、委託費など |

| 助成率 | 1/2以内(賃金引上げ計画による優遇あり) |

この助成金を活用することで、東京都内の中小企業は新たな製品や技術の開発を促進し、さらなる成長を目指すことが可能です。詳細については、公社HPを参照し、適切な申請手続きを行うことが重要です。