鯉の日 (記念日 5月1日)

皆さんは「鯉の日」をご存じですか?この日は、いわば鯉を愛する人々のための祝日とも言えるでしょう。しかし、この記念日について詳しく知っている人はそれほど多くないかもしれませんね。

鯉の日の成り立ち

記念日の制定背景

鯉の日は茨城県行方市に本部を置く全国養鯉振興協議会によって制定されました。この日の選定には、「こ(5)い(1)」という語呂合わせが使われています。一見すると単なる遊び心のようにも思えますが、実は鯉の消費拡大を目的とした緻密な戦略の一環なのです。

鯉は、私たちの食生活において重要な位置を占めています。タンパク質やビタミンなど、私たちの健康維持に不可欠な栄養素を豊富に含んでいることが知られています。そんな鯉をもっと身近な存在にし、消費を促進するために「鯉を食べて健康を守ろう」というキャンペーンも行われているのです。

記念日が一般社団法人・日本記念日協会によって認定されたことも、この日の公式性を高めています。しかし、果たしてこの日が鯉の消費にどれほど寄与しているのか、興味深いところですね。

鯉とは何か

鯉はコイ目コイ科に分類される魚で、その外見はフナに似ていますが、頭や目が体に対して小さく、特徴的な口ひげを持っています。中央アジアが原産とされる鯉ですが、その適応力の高さから世界中に分布しています。日本でも、琵琶湖や四万十川など、さまざまな場所で野生の鯉を見ることができます。

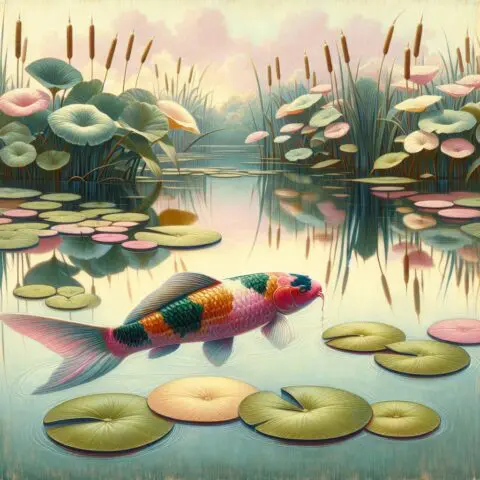

鯉は単に食用としてだけでなく、観賞用としても人気があります。特にニシキゴイと呼ばれる鯉は、その美しさから世界中の人々を魅了しています。色彩の鮮やかさ、斑点模様、大きさ、体型などが価値を決める基準となり、高額で取引されることも珍しくありません。

鯉の文化的側面

鯉の食文化

日本の食文化の中で鯉はどのような位置づけにあるのでしょうか。鯉の料理は、地域によってさまざまな形で楽しまれています。鯉こくや鯉の洗いなど、伝統的な鯉料理は今なお多くの人々に親しまれています。

私自身、鯉料理を食べる機会はそう多くはありませんが、その独特な味わいは一度味わうと忘れがたいものがあります。鯉の日には、普段は食べることのない鯉料理に挑戦してみるのも一つの楽しみ方かもしれませんね。

鯉と日本の伝統

鯉は、日本の伝統行事や文化にも深く関わっています。例えば、端午の節句には鯉のぼりを飾る風習がありますね。鯉のぼりは子どもたちの健康と成長を願うシンボルとして、多くの家庭で愛されています。

また、ニシキゴイの美しさを競うイベントも各地で開催され、鯉を通じた地域コミュニティの活性化にも一役買っています。これらのイベントは、鯉に関心のある人々にとっては見逃せないものでしょう。

鯉の日を通じて考える

鯉の日の意義

鯉の日は、鯉の消費拡大を目的としていますが、それ以上に私たちに鯉の重要性を再認識させる機会を提供してくれています。鯉が持つ栄養価の高さや、文化的な価値を改めて考えるきっかけになるでしょう。

また、鯉の日を知ることで、私たちの食生活や文化に対する興味が深まるかもしれません。日本の豊かな自然や、そこに息づく生命の多様性に改めて目を向けることができるのです。

未来に向けての鯉の価値

鯉の日がもたらす影響は、今後も続いていくことでしょう。鯉の消費を促進することは、地域経済の活性化にもつながりますし、鯉を通じた文化交流も期待できます。

私たちは、鯉の日をただの記念日として終わらせるのではなく、鯉の新たな価値を見出し、それを未来に繋げていくことが求められています。鯉の日を機に、私たち一人一人が鯉という存在について、もっと深く考えてみるのはいかがでしょうか。